映画コラム: ウィルヘルムの叫び | Wilhelm Scream

- Shoji Taniguchi

- Aug 1, 2025

- 4 min read

効果音は、映画を構成する重要な演出要素だ。

視覚効果や劇伴と比較するとなかなか注目されにくい効果音だが、その存在価値の高さが確立されたのは、1977年に公開された「スター・ウォーズ 新たなる希望」だといわれている。

サウンドデザイナーという職種を初めて名乗り、映画業界にその役職を定着させた功績を持つベン・バートによって生み出されたライトセーバーの動作音や様々なキャラクター達の声、そして戦闘機や戦艦が宇宙空間を移動する際の轟音といった数々のオリジナリティに溢れる効果音は、スター・ウォーズというシリーズが持つ唯一無二の世界観を構築する大切な要素といえる。

そのベン・バートが映画業界に定着させた、もうひとつの文化 (ミーム) がある。

「ウィルヘルムの叫び | Wilhelm Scream」と呼ばれる、男性が絶叫する効果音だ。

名称だけではピンとこなくとも、その実際の声を耳にすれば「どこかで聴いた気がする!」と感じる人が多いはず。

その起源は1951年の映画「遠い太鼓 | Distant Drums」にまで遡る。

ある兵士が劇中でワニに襲われ水中に引きずり込まれる際に発する悲鳴として録音された「ワニに噛まれた男が叫ぶ | Man getting bit by an alligator, and he screams」という効果音が、後に「ウィルヘルムの叫び」と呼ばれるミームの原典。

その悲鳴を演じたのは、当時俳優やカントリー・ミュージシャンとして活躍していたシェブ・ウーリーという人物らしい。

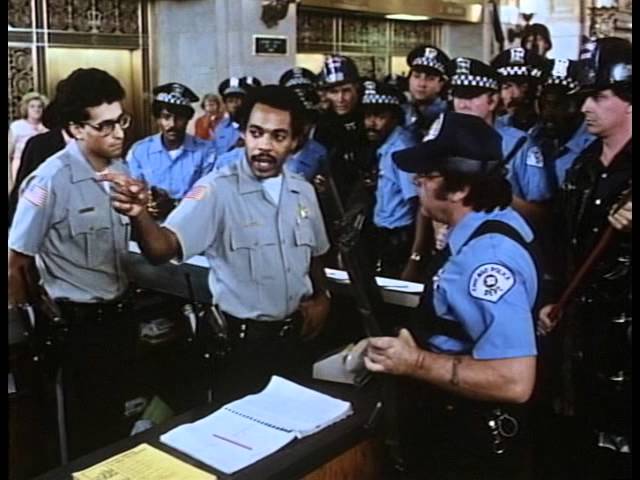

その2年後の1953年に公開された「フェザー河の襲撃 | The Charge at Feather River」という西部劇映画に登場する、ウィルヘルムという名前の兵士が矢で太ももを撃たれた際に「ワニに噛まれた男が叫ぶ」の効果音が再び使用されたことから、「ウィルヘルムの叫び」という名称が映画業界に定着したのだという。

名称の定着以降、「ウィルヘルムの叫び」は1950〜60年代の様々な映画で使われてきたが、それが一気に知名度をあげることになったきっかけは、冒頭にあげた「スター・ウォーズ 新たなる希望 (1977)」だ。

ベン・バートは、主人公達と敵対する銀河帝国の兵士が足場から転落する際の断末魔の叫びに「ウィルヘルムの叫び」を使い、それは様々な効果音が開発・使用された同作の劇中でも特に耳に残る強い存在感を放っていた。

幼少期に「スター・ウォーズ 新たなる希望」を鑑賞した自分も、子どもごころに「なんだかすごく奇妙な声をあげながら落ちていった兵士がいたなぁ」と感じ、その後も長く記憶していたほどだ。

ベン・バートはその後に製作へ参加した作品でも「ウィルヘルムの叫び」を好んで使い続け、「インディ・ジョーンズ」や「グレムリン」といった有名映画でも「ウィルヘルムの叫び」を聴くことができる。

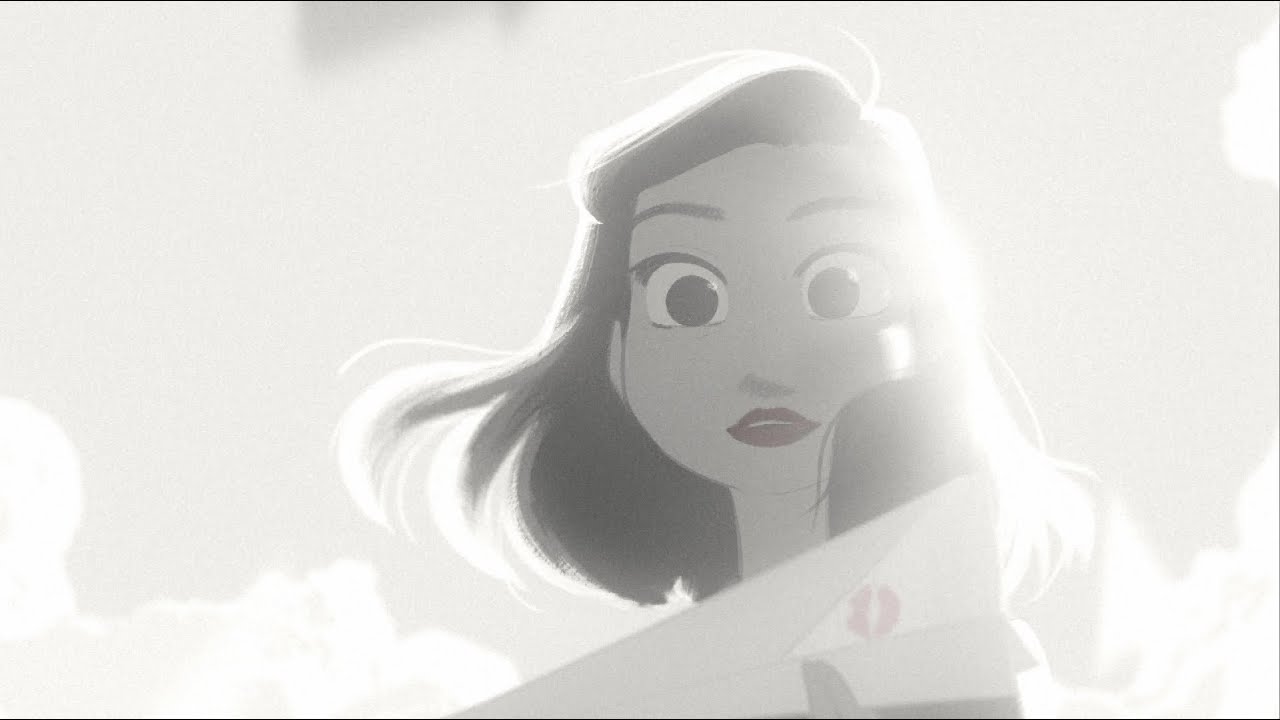

この「ウィルヘルムの叫び」を使う行為がハリウッド映画業界内のジョークとして浸透し、映画マニアとして有名なクエンティン・タランティーノといった映画監督や、新しい表現手法の確立に挑戦し続けつつ映画の伝統も重んじるピクサー作品のサウンドデザイナー達の間でも、自身の作品に「ウィルヘルムの叫び」を忍び込ませるという遊びが流行した。

そして、映画だけではなくテレビ番組やゲームにまでその遊びが広がり、これまでに確認されたものだけでも、400以上もの作品で「ウィルヘルムの叫び」が使用されているという。

映画の物語の本筋とは全く関連しないミームでありながら、映画をこよなく愛する製作者達と鑑賞者達だけが無言のアイコンタクトで以心伝心できるような、ささやかな遊びが「ウィルヘルムの叫び」だ。

「ウィルヘルムの叫び」は今も様々な作品で使われているが、いつ聴こえてくるか予測できないので、油断は禁物だ。

その声が聴こえると、いつも不意打ちに驚かされると同時に、ニヤニヤと笑ってしまう。

そして、こういった製作者達のイースターエッグ的なおふざけがベン・バートという偉大なクリエイターによって定着し、映画という巨大な文化の中で今も続いていることを、とても面白いと感じる。